“Donna sulle scale” di Bernhard Schlink

Saggistica breve, Letteratura, Donna sulle scale, Bernhard Schlink, Neri Pozza, the reader

Ritratto di donna scomparsa: esce per Neri Pozza “Donna sulle scale” di Schlink

@Agata Motta, 24-01-2022

Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.

Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.

Questa volta però l’unanime consenso che gli è stato tributato non convince e non sembra pienamente condivisibile. Sarà per la disomogeneità qualitativa o per l’infelice scelta di un argomento non certo originale o per lo snodarsi di vicende che vorrebbero creare suspence e curiosità senza però riuscire nell’intento, ma in sostanza le prime vere emozioni giungono quando la narrazione sta per concludersi.

Una profonda cesura tra un prima e un dopo rispetto all’evento centrale – la scomparsa di una donna e del quadro che la ritrae – cristallizza gli eventi come se tutta la vita che ha continuato a scorrere in mezzo fosse stata soltanto un’ampia parentesi, come se dalla risoluzione di quel giallo a lungo accantonato dipendesse la riformulazione di esistenze in qualche modo spezzate o quantomeno condizionate da quelle scomparse.

Un meccanismo narrativo che era già stato magistralmente collaudato da Schlink, con ben altri esiti, nel romanzo evento del ’95 Il lettore: anche lì esistevano un prima e un dopo, anche lì una donna scomparsa riemergeva dal passato, anche lì interrogativi che aspettavano di essere soddisfatti e il dubbio terribile di essere soltanto vittime di un errore del destino. Ma nel romanzo che ha giustamente entusiasmato la critica e dal quale Stephen Daldry ha effettuato la trasposizione cinematografica The Reader, con Kate Winslet e Ralph Fiennes, il valore aggiunto alla storia della passione di un adolescente per una donna adulta era dato da un’indagine sul periodo oscuro e psicologicamente irrisolto per il popolo tedesco dell’avvio alla normalizzazione dopo la scoperta degli orrori della Shoah.

Ancora oggi Il lettore si configura come una riflessione acuta, lucida, drammatica ed eticamente coinvolgente sulla colpa e sulla responsabilità, è la messa a nudo di azioni nefaste compiute durante la follia collettiva del nazismo, è l’analisi delle ripercussioni di quella follia sulle nuove generazioni che si sono ritrovate sulle spalle il fardello di genitori coinvolti a diverso titolo nella più grande vergogna della storia contemporanea. E poi vi giganteggia l’amore per la lettura che intacca la dura scorza della donna, affetta da un analfabetismo tenacemente nascosto che è simbolo di analfabetismo affettivo. Da questo amore giunge la spinta ad un gesto che vorrebbe essere risarcitorio nei confronti di una delle vittime sopravvissute alla strage di cui la donna si era macchiata. Prima però, nell’immobile silenzio del carcere, si era dovuto compiere il piccolo miracolo della lenta consapevolezza del male compiuto.

Forse proprio per questo, il nuovo romanzo di Schlink delude, forse è proprio da un istintivo e involontario confronto che scaturisce l’insoddisfazione.

Esili personaggi, tronfi, ciascuno a suo modo, del proprio successo professionale, tre uomini – un industriale, un artista, un avvocato – innamorati della stessa donna, si affrontano in un duello verbale e in una successione di azioni spesso moralmente discutibili. Lei invece, che dell’industriale è la giovane moglie, dell’artista la recente amante e dell’avvocato la folgorazione amorosa, si sottrae a tutti perché non vuole essere né un trofeo, né una Musa, né una principessa da salvare. E come darle torto? Restare ingabbiati in una forma che non si è scelta non è esattamente il massimo delle aspirazioni per nessuno e non può esserlo per Irene, bella, giovane e con spiccate aspirazioni ad una libertà di cui non conosce ancora il volto con precisione, ma che ha sembianze vagamente somiglianti alla ribellione.

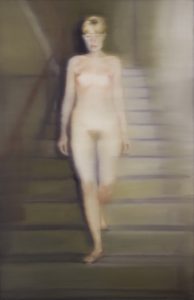

Al centro della storia dunque un bellissimo quadro – l’autore si sarebbe ispirato ad un dipinto del ’66 di Gerhard Richter intitolato Ema (Nudo su una scala) – che ritrae l’oggetto del desiderio in posa sensuale ed enigmatica: nuda, un piede sospeso nell’atto di scendere il gradino, la testa un po’ china, lo sguardo assorto e quasi rassegnato.

Quadro che a distanza di decenni ricompare all’Art Gallery del teatro dell’Opera di Sidney come un amo gettato nel mare del tempo trascorso con la certezza di tirarlo su con grossi agguerriti pesci, perché l’idea di sanare una sconfitta è ammaliante quanto il canto di una sirena.

Il primo ad abboccare è l’avvocato, all’origine complice involontario di quella scomparsa, che è anche la voce narrante, il meno coinvolto ma il più curioso e il più fragile. L’uomo, del quale non conosceremo mai il nome ma dal quale riceveremo le più aperte confessioni, ormai vedovo e padre di figli adulti, aveva intravisto nella bella Irene la possibilità di salvezza da una vita che si prospettava perfettamente inquadrata, razionale, solida ma tristemente grigia, il fulmine a ciel sereno che avrebbe potuto aprire al fascino irresistibile del punto interrogativo alla fine di ogni giornata, la donna che avrebbe potuto amare nel modo giusto, il modo in cui le donne si aspettano di essere amate. L’uomo, che sentiva di non essere mai stato giovane, si era illuso di poter finalmente indossare la propria età per cominciare a vivere attraverso lei. Ma la vita non sempre tiene conto dei progetti e passa veloce e voltarsi indietro può significare soltanto l’impossibilità di un recupero e la piena coscienza di un rimpianto. Ambivalente sentimento che si rivelerà comune all’avvocato-narratore e agli altri due uomini, ma con una sostanziale differenza: l’avvocato attraverso il quadro cerca la donna; i suoi rivali di un tempo attraverso la donna cercano il quadro, perché tornare in pieno possesso dell’opera significa per l’industriale collezionista fermare il tempo e bloccare nella giovinezza della donna la propria e per l’artista acclamato custodire la più bella opera della propria produzione.

Inutile dire che i tentativi dell’ex marito e dell’ex amante andranno a vuoto, mentre il mesto viaggio a ritroso del narratore avrà un epilogo diverso e in qualche modo compensatorio pur nella sua brevità. Così quel futuro sognato con Irene, che diviene per qualche pagina soltanto una fantasia da raccontare, si porge come la parte più autentica del romanzo, quella che risuona della potente nostalgia e amarezza del non vissuto.

Nessuna simpatia per questi uomini bambini che tentano rabbiosi o compiacenti di impossessarsi dei loro giocattoli del cuore, nessuna simpatia neppure per Irene che però ha tentato un riscatto morale a costi altissimi, più intensa e reale da vecchia e malata che da giovane e bella. L’anziano avvocato, pedante e serio, tutto ragione e calcolo, solo al novantesimo minuto si libera dalla perfetta impalcatura che ha retto le sue scelte conformiste. Dopo aver compreso che l’amore non è solo desiderio ma anche prendersi cura della persona amata, acquista finalmente un suo spessore e solo a quel punto viene voglia di rivolgergli un sorriso.

Da tanta pervicace passione, da tanto rancore, da tanta ossessione però si sprigiona un alito freddo – caratteristica in verità comune a tanta letteratura tedesca – che produce nel lettore lo strano effetto di una fiamma alta cui si avvicini la mano lateralmente: il calore non arriva, il fuoco non riscalda. E neanche il linguaggio, piano, neutro, senza guizzi particolari, controbilancia il materiale non pregevole della narrazione che invece sa farsi diamante nei capitoli finali, quando la mano si sposta sulla fiamma fino a sentirne finalmente l’ustione.

Bernhard Schlink

Donna sulle scale

Neri Pozza editore, 2021

18,00 €

anche su Articolo21