“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Saggistica breve, Cinema e Serie Tv, Festa del Cinema di Roma, C’è ancora domani, Paola Cortellesi

“C’è ancora domani”, tutta la gamma di grigi di Paola Cortellesi

@ Agata Motta, 18 dicembre 2023

Si esce dalla sala con un amaro sorriso sulle labbra o scuotendo la testa. C’è ancora domani, esordio in regia di Paola Cortellesi, ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico ma non ha convinto tutti, come spesso avviene per i film che puntano su tematiche forti e che utilizzano linguaggi meno convenzionali. Forse bisognerebbe far passare qualche giorno prima di scriverne, giusto per capire se l’impatto iniziale dura nel tempo e per valutare a freddo le scelte che la regista ha effettuato per raccontare una storia complessa che, pur ambientata nel primo dopoguerra, ha risvolti di sconvolgente attualità. E allora sì, si può azzardare che il film è perfettamente riuscito, perché entra sottopelle, sedimenta e poi riaffiora, stimola discussioni, crea divisioni, suscita emozioni, scatena risentimenti, alimenta speranze, genera empatia per le tantissime donne che hanno subìto e che subiscono ancora violenze e discriminazioni ma che dal silenzio hanno fatto germogliare piccoli atti di ribellione e resistenza di enorme risonanza privata e sociale. E allora sì, si può affermare che un film con queste caratteristiche è un gran bel film che merita di essere visto – e, se proprio necessario, criticato – e che la Cortellesi si conferma non solo attrice poliedrica di indiscusso spessore ma anche accorta e audace regista per il modo in cui manovra la spinosa materia narrativa proponendola con una grazia che accende passioni senza ustionare, perché la violenza mostrata ha un qualcosa di grottesco che la filtra e la allontana mentre il resto è allusione priva di gratuita esibizione.

Si esce dalla sala con un amaro sorriso sulle labbra o scuotendo la testa. C’è ancora domani, esordio in regia di Paola Cortellesi, ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico ma non ha convinto tutti, come spesso avviene per i film che puntano su tematiche forti e che utilizzano linguaggi meno convenzionali. Forse bisognerebbe far passare qualche giorno prima di scriverne, giusto per capire se l’impatto iniziale dura nel tempo e per valutare a freddo le scelte che la regista ha effettuato per raccontare una storia complessa che, pur ambientata nel primo dopoguerra, ha risvolti di sconvolgente attualità. E allora sì, si può azzardare che il film è perfettamente riuscito, perché entra sottopelle, sedimenta e poi riaffiora, stimola discussioni, crea divisioni, suscita emozioni, scatena risentimenti, alimenta speranze, genera empatia per le tantissime donne che hanno subìto e che subiscono ancora violenze e discriminazioni ma che dal silenzio hanno fatto germogliare piccoli atti di ribellione e resistenza di enorme risonanza privata e sociale. E allora sì, si può affermare che un film con queste caratteristiche è un gran bel film che merita di essere visto – e, se proprio necessario, criticato – e che la Cortellesi si conferma non solo attrice poliedrica di indiscusso spessore ma anche accorta e audace regista per il modo in cui manovra la spinosa materia narrativa proponendola con una grazia che accende passioni senza ustionare, perché la violenza mostrata ha un qualcosa di grottesco che la filtra e la allontana mentre il resto è allusione priva di gratuita esibizione.

L’utilizzo del bianco e nero sottolinea proprio questa ossimorica volontà di messa a fuoco a distanza, è uno sguardo posato su un momento storico e sulle sue ripercussioni sul presente, è un fondale neutro in cui far convivere con effetti sorprendenti canzoni d’epoca (Fiorella Bini, Achille Togliani) e cantautori contemporanei (emozionanti e calibratissimi i brani di Lucio Dalla, Fabio Concato e Daniele Silvestri) in una fusione atemporale di sentimenti universali, è un gioco sapiente che si satura di rimandi simbolici attraverso gesti che portano da una parte all’altra della storia con precise corrispondenze e contrapposizioni, è un velo di ironia che serpeggia attutito dalla gamma dei grigi e amplificato dalle parole, è un’ombra di malinconia che emana dagli intensi primi piani.

Il Neorealismo, cui si è tanto fatto riferimento per questo esordio, risulta di certo assorbito e introiettato, ma crediamo che la Cortellesi non abbia avuto né l’intenzione né la tentazione di confrontarsi con mostri sacri come la Magnani o De Sica. La recitazione non è sanguigna e viscerale, le inquadrature e gli effetti creati non trasudano realtà, i bambini sono chiassosi rompiscatole perfettamente inseriti nelle malate dinamiche familiari, il dialetto raccoglie l’efficacia espressiva del popolo ma assume una funzione spesso dissacrante, specie nelle lapidarie frasi in cui fa capolino la vis comica propria dell’attrice o in alcune battute che rivolge a se stessa (come gli “a parte” teatrali) soffiandole confidenzialmente allo spettatore. Il suo personaggio si distacca profondamente dai modelli e attinge invece a se stessa, alle proprie profonde corde emotive e alla propria originale impronta attoriale, nello spaccato mostrato e nel modo in cui esso è presentato troviamo la sua personale e riconoscibile prospettiva di donna impegnata nel senso più autentico del termine.

Il Neorealismo, cui si è tanto fatto riferimento per questo esordio, risulta di certo assorbito e introiettato, ma crediamo che la Cortellesi non abbia avuto né l’intenzione né la tentazione di confrontarsi con mostri sacri come la Magnani o De Sica. La recitazione non è sanguigna e viscerale, le inquadrature e gli effetti creati non trasudano realtà, i bambini sono chiassosi rompiscatole perfettamente inseriti nelle malate dinamiche familiari, il dialetto raccoglie l’efficacia espressiva del popolo ma assume una funzione spesso dissacrante, specie nelle lapidarie frasi in cui fa capolino la vis comica propria dell’attrice o in alcune battute che rivolge a se stessa (come gli “a parte” teatrali) soffiandole confidenzialmente allo spettatore. Il suo personaggio si distacca profondamente dai modelli e attinge invece a se stessa, alle proprie profonde corde emotive e alla propria originale impronta attoriale, nello spaccato mostrato e nel modo in cui esso è presentato troviamo la sua personale e riconoscibile prospettiva di donna impegnata nel senso più autentico del termine.

Intorno a lei, per nulla offuscati o sacrificati, si muovono gli altri impeccabili interpreti, da Valerio Mastrandrea, il marito violento che a suo modo esercita un’autorità correttiva sulla moglie, a Giorgio Colangeli, suocero dispotico e padre prodigo di consigli, da Emanuela Fanelli, amica e moglie più fortunata che diviene sostegno e punto di rifermento essenziale, a Vinicio Marchioni, che è Nino, amore giovanile e uomo di grande sensibilità, da Romana Maggiora Vergano, la figlia Marcella che, pur detestando l’asservimento materno, finisce per cedere al ricatto amoroso del “sola mia per sempre”, a Francesco Centorame, il giovane e invidiato spasimante di Marcella tutto zucchero e miele che, una volta raggiunto lo status di fidanzato ufficiale, scopre le carte del possesso e del dominio fisico e psicologico, fino al bellissimo abbozzo di donna sola e indipendente offerto dalla sora Franca di Paola Tiziana Cruciani.

L’anno è il 1946, e non potrebbe essere un altro qualsiasi anno del dopoguerra come sarà evidente alla fine, la protagonista è Delia, una delle tante mogli, madri, serve di case come epoca richiede, la città è Roma, mostrata in scorci di grande efficacia sia nei vicoli e nei cortili popolari sia nei vialoni alberati che portano alle abitazioni borghesi nelle quali la donna si reca per aggiungere piccoli introiti alla magra economia familiare. E già intuiamo un’altra Delia, che subisce e soffre senza essere stata del tutto spezzata, in quell’incedere sicuro a sguardo alto, in quei passi fermi posati con le scarpe sformate sui marciapiedi della città “altra”, quella inarrivabile dei signori in cui le mogli sono curate nell’aspetto e supportate da stuoli di domestiche ma comunque redarguite con garbo e paternalismo quando provano ad esprimere opinioni. Sono proprio quelle brevi scorribande fuori dalle claustrofobiche pareti domestiche (la famiglia vive in un seminterrato e la prospettiva “dal basso” delle finestre racconta anche una condizione esistenziale) che regalano alla donna brevi momenti di frescura e di benessere fatti di piccoli quotidiani incontri, di sinceri gesti di amicizia, di furtivi sguardi amorosi destinati a spegnersi nella nostalgia di un passato non più proponibile. Ecco che Delia appare ancora capace di godere e di progettare, anche attraverso una sigaretta (tipico oggetto di emancipazione femminile) fumata sul terrazzo tra i panni stesi o attraverso l’acquisto di uno scampolo con cui confezionare una camicetta nuova da indossare il giorno in cui andrà incontro alla conquista di una inaspettata forma di dignità.

L’anno è il 1946, e non potrebbe essere un altro qualsiasi anno del dopoguerra come sarà evidente alla fine, la protagonista è Delia, una delle tante mogli, madri, serve di case come epoca richiede, la città è Roma, mostrata in scorci di grande efficacia sia nei vicoli e nei cortili popolari sia nei vialoni alberati che portano alle abitazioni borghesi nelle quali la donna si reca per aggiungere piccoli introiti alla magra economia familiare. E già intuiamo un’altra Delia, che subisce e soffre senza essere stata del tutto spezzata, in quell’incedere sicuro a sguardo alto, in quei passi fermi posati con le scarpe sformate sui marciapiedi della città “altra”, quella inarrivabile dei signori in cui le mogli sono curate nell’aspetto e supportate da stuoli di domestiche ma comunque redarguite con garbo e paternalismo quando provano ad esprimere opinioni. Sono proprio quelle brevi scorribande fuori dalle claustrofobiche pareti domestiche (la famiglia vive in un seminterrato e la prospettiva “dal basso” delle finestre racconta anche una condizione esistenziale) che regalano alla donna brevi momenti di frescura e di benessere fatti di piccoli quotidiani incontri, di sinceri gesti di amicizia, di furtivi sguardi amorosi destinati a spegnersi nella nostalgia di un passato non più proponibile. Ecco che Delia appare ancora capace di godere e di progettare, anche attraverso una sigaretta (tipico oggetto di emancipazione femminile) fumata sul terrazzo tra i panni stesi o attraverso l’acquisto di uno scampolo con cui confezionare una camicetta nuova da indossare il giorno in cui andrà incontro alla conquista di una inaspettata forma di dignità.

“Il matrimonio è per sempre” dirà Delia alla figlia smaniosa di concludere il fidanzamento con il bravo ragazzo che la fortuna ha posto sulla sua strada, e in quelle parole si avverte un’incrinatura, un senso di ineluttabilità che fa tremare i polsi. I soldi, da lei sottratti ai magri guadagni, che dovrebbero servire per regalare alla figlia un sontuoso abito da sposa sono un segno inequivocabile di accettazione di un destino che non sembra mostrare spiragli o offrire alternative, finché qualcosa giunge a smuovere le acque stagnanti della rassegnazione. La rivalsa giunge anzitutto attraverso la salvezza della figlia, l’atto più pienamente risarcitorio per una madre che ama di viscere e di cuore, impedendo cioè che il futuro si srotoli per lei con le stesse modalità materne, poi giungerà anche quella personale, la conquista della voce a bocca chiusa, nella bellissima sequenza collettiva che conclude il film ma non il dibattito storico e sociale.

Difficile mantenere equilibrio e sobrietà quando si parla di violenza alle donne, specie quando essa matura all’interno del nucleo familiare, in quel nido prezioso che dovrebbe proteggere e che invece si trasforma in carcere e sopraffazione. Naturalmente la Cortellesi non tenta nemmeno di camuffare la posizione critica di cui è sempre stata portatrice e quando porge una possibile giustificazione ai comportamenti di Ivano lo fa con un sarcasmo affilato e anaforico “è nervoso perché ha fatto le guerre” e pertanto demistificatore, eppure riesce a smussare gli angoli e ad addolcire asperità, a creare atmosfere potenti e sequenze antologiche, come quella in cui la condivisione di una barretta di cioccolato tra Delia e Nino dà vita ad una delle scene d’amore più sensuali e belle della storia del cinema: estraniati totalmente dallo squallore dell’officina meccanica e ingoiati da una vertigine musicale, i due si sorridono con i denti sporchi di cioccolato, fanno l’amore con lo sguardo senza nemmeno sfiorarsi e il pubblico in sala li guarda con gli occhi lucidi per pochi secondi di magnetica e struggente bellezza. E non può sfuggire la contrapposizione dell’unica scena di sesso coniugale in cui lei, di spalle, raccatta con il dito residui di sporco sul comodino mentre lui le dichiara il perdurare del proprio affetto appena dimostrato con l’insipido amplesso.

Certo se il meccanismo funziona alla perfezione è anche merito della pregevole sceneggiatura – scritta dalla Cortellesi con Furio Andreotti e Giulia Calenda – alla quasi si può perdonare di aver forzato un po’ la mano in colpi di scena poco credibili e in artefatte manovre finalizzate al mantenimento della sorpresa finale.

C’è ancora domani è un film coraggioso e bello, semplicemente questo.

https://www.articolo21.org/2023/12/ce-ancora-domani-tutta-la-gamma-di-grigi-di-paola-cortellesi/

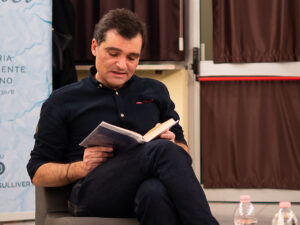

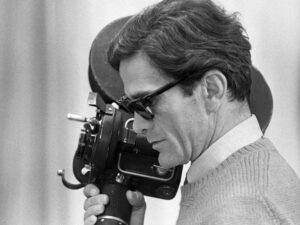

Si può amare il cinema e divenirne semplicemente assidui consumatori e divulgatori oppure si possono disseminare tracce e segnali di questo innamoramento nel proprio vissuto e nel proprio lavoro.

Si può amare il cinema e divenirne semplicemente assidui consumatori e divulgatori oppure si possono disseminare tracce e segnali di questo innamoramento nel proprio vissuto e nel proprio lavoro. citarne alcuni), non solo per indagarne linguaggio filmico e motivi conduttori ma per indicare quanto siano imprescindibili per le generazioni future e anche per la propria formazione umana e professionale. Un velo di ammirazione e di gratitudine pervade le pagine senza per questo edulcorare analisi sempre accurate condotte con uno stile semplice e chiaro e con una scrittura piana ed essenziale in cui il ritmo serrato dell’argomentazione si accompagna a quello affabile della narrazione, perché alla necessità del ragionamento si accompagna sempre e comunque il piacere di raccontare.

citarne alcuni), non solo per indagarne linguaggio filmico e motivi conduttori ma per indicare quanto siano imprescindibili per le generazioni future e anche per la propria formazione umana e professionale. Un velo di ammirazione e di gratitudine pervade le pagine senza per questo edulcorare analisi sempre accurate condotte con uno stile semplice e chiaro e con una scrittura piana ed essenziale in cui il ritmo serrato dell’argomentazione si accompagna a quello affabile della narrazione, perché alla necessità del ragionamento si accompagna sempre e comunque il piacere di raccontare. Attraverso le parole dell’autore ecco sfilare davanti ai nostri occhi i film dei grandi maestri del cinema francese, come François Truffaut e Claude Lelouch, di quello tedesco, come Wim Wenders, di quello britannico, come Peter Greenaway o di quello americano, dal magnifico sguardo su colpe, responsabilità e destini di Clint Eastwood, alla voce destabilizzante di Stanley Kubrick e a quella distopica e tecnologica di Steven Spielberg per poi passare a Brian De Palma, Robert Zemeckis e a tanti altri ancora.

Attraverso le parole dell’autore ecco sfilare davanti ai nostri occhi i film dei grandi maestri del cinema francese, come François Truffaut e Claude Lelouch, di quello tedesco, come Wim Wenders, di quello britannico, come Peter Greenaway o di quello americano, dal magnifico sguardo su colpe, responsabilità e destini di Clint Eastwood, alla voce destabilizzante di Stanley Kubrick e a quella distopica e tecnologica di Steven Spielberg per poi passare a Brian De Palma, Robert Zemeckis e a tanti altri ancora.

Non sorprende trovare Rubare la notte di Romana Petri, Mondadori editore, nella cinquina dei finalisti del Premio Strega, quello che stupisce semmai è che una talentuosa, raffinata, poliedrica scrittrice e traduttrice come lei non lo abbia già ottenuto in precedenza e che romanzi straordinari come Ovunque io sia, Le serenate del Ciclone e Figlio del lupo siano stati lasciati semplicemente al loro successo.

Non sorprende trovare Rubare la notte di Romana Petri, Mondadori editore, nella cinquina dei finalisti del Premio Strega, quello che stupisce semmai è che una talentuosa, raffinata, poliedrica scrittrice e traduttrice come lei non lo abbia già ottenuto in precedenza e che romanzi straordinari come Ovunque io sia, Le serenate del Ciclone e Figlio del lupo siano stati lasciati semplicemente al loro successo.

In filigrana compaiono le guerre – per una beffa anagrafica (Saint-Exupéry nacque nel 1900) mai pienamente combattute ad esclusione di quella civile spagnola – che lo infiammano di amor patrio. E per amore dell’amatissima Francia l’ormai osannato scrittore andrà negli Stati Uniti a caldeggiare un intervento americano, ma la manifesta ostilità per De Gaulle gli varrà l’accusa, sempre respinta con amarezza, di collaborazionismo.

In filigrana compaiono le guerre – per una beffa anagrafica (Saint-Exupéry nacque nel 1900) mai pienamente combattute ad esclusione di quella civile spagnola – che lo infiammano di amor patrio. E per amore dell’amatissima Francia l’ormai osannato scrittore andrà negli Stati Uniti a caldeggiare un intervento americano, ma la manifesta ostilità per De Gaulle gli varrà l’accusa, sempre respinta con amarezza, di collaborazionismo.

Giunto all’ingrato approdo dei sessant’anni con la consapevolezza della propria rassegnazione ad un opaco presente di depressione e di contratture fisiche ed emotive, l’accordatore di pianoforte Orlando – lo stesso Papaleo che firma anche sceneggiatura (con Valter Lupo) e regia – avverte con sempre maggiore insistenza la voce critica (e la presenza fisica) del se stesso giovane (il solare Simone Corbisiero), allegro e pieno di speranze, e di un passato, chiuso ormai fuori a doppia mandata, che vorrebbe confusamente risucchiarlo. Il motivo si scoprirà poco alla volta, perché in quel passato è da collocare il trauma che ha portato il giovane Orlando alla fuga da Lauria, il paese lucano di origine, nonostante il forte legame che lo univa alla bellissima madre (Manola Rotunno), della quale malvolentieri aveva accettato le seconde nozze con l’albergatore Rocchino (Jerry Potenza) e all’esuberante sorella Rosanna (valida e calzante Angela Curri). La possibilità di riavvolgere il nastro e di sciogliere l’amaro garbuglio che ne ha fatto un eterno irrisolto, gli viene offerta da una giovane fisioterapista – Giorgia in un dignitoso debutto come attrice che non nega comunque la sua straordinaria voce – che, avvertitane la desolata fragilità, lo esorta a tornare in Basilicata per recuperare una foto di gioventù attraverso cui operare un confronto con la contratta postura attuale. La sua bella terra, mostrata in inquadrature di struggente bellezza e ammantata di nostalgia, è amata di incondizionato amore anche quando si rivela impermeabile tanto al male quanto al bene e risultano pertanto corrosive, polemiche ed esilaranti alcune scene, come quella in cui nessuno mostra entusiasmo per la nomina di Matera a Capitale europea della cultura 2019 e quella in cui il becero automobilista che gli offre un passaggio prospetta per Potenza uno sviluppo futuristico in stile Dubai. Lì, a Lauria, si trova il bandolo della matassa e della semplice storia del mite Orlando, avvezzo ad un consumo ormai anestetico di spinelli e disposto ad arrabbiarsi solo su discutibili e anacronistiche questioni di principio, si recupera il passato in ampi flashback. La politica, gli intrallazzi e il terrorismo hanno teso una corda sul suo cammino. Lui non è inciampato, ma lo hanno fatto le persone più care, soprattutto la sorella che non si innamora di un’ideologia, quanto della sua distorsione e del suo malinteso senso di giustizia radicale. E allora la fuga si prospetta come il male minore, la soluzione più comoda, la pietra tombale sulla gioia e sulla poesia che aveva coltivato sin da bambino, persino sul dialetto cui lo sprona invece il giovane se stesso suggerendo così che senza le radici si appassisce soltanto.

Giunto all’ingrato approdo dei sessant’anni con la consapevolezza della propria rassegnazione ad un opaco presente di depressione e di contratture fisiche ed emotive, l’accordatore di pianoforte Orlando – lo stesso Papaleo che firma anche sceneggiatura (con Valter Lupo) e regia – avverte con sempre maggiore insistenza la voce critica (e la presenza fisica) del se stesso giovane (il solare Simone Corbisiero), allegro e pieno di speranze, e di un passato, chiuso ormai fuori a doppia mandata, che vorrebbe confusamente risucchiarlo. Il motivo si scoprirà poco alla volta, perché in quel passato è da collocare il trauma che ha portato il giovane Orlando alla fuga da Lauria, il paese lucano di origine, nonostante il forte legame che lo univa alla bellissima madre (Manola Rotunno), della quale malvolentieri aveva accettato le seconde nozze con l’albergatore Rocchino (Jerry Potenza) e all’esuberante sorella Rosanna (valida e calzante Angela Curri). La possibilità di riavvolgere il nastro e di sciogliere l’amaro garbuglio che ne ha fatto un eterno irrisolto, gli viene offerta da una giovane fisioterapista – Giorgia in un dignitoso debutto come attrice che non nega comunque la sua straordinaria voce – che, avvertitane la desolata fragilità, lo esorta a tornare in Basilicata per recuperare una foto di gioventù attraverso cui operare un confronto con la contratta postura attuale. La sua bella terra, mostrata in inquadrature di struggente bellezza e ammantata di nostalgia, è amata di incondizionato amore anche quando si rivela impermeabile tanto al male quanto al bene e risultano pertanto corrosive, polemiche ed esilaranti alcune scene, come quella in cui nessuno mostra entusiasmo per la nomina di Matera a Capitale europea della cultura 2019 e quella in cui il becero automobilista che gli offre un passaggio prospetta per Potenza uno sviluppo futuristico in stile Dubai. Lì, a Lauria, si trova il bandolo della matassa e della semplice storia del mite Orlando, avvezzo ad un consumo ormai anestetico di spinelli e disposto ad arrabbiarsi solo su discutibili e anacronistiche questioni di principio, si recupera il passato in ampi flashback. La politica, gli intrallazzi e il terrorismo hanno teso una corda sul suo cammino. Lui non è inciampato, ma lo hanno fatto le persone più care, soprattutto la sorella che non si innamora di un’ideologia, quanto della sua distorsione e del suo malinteso senso di giustizia radicale. E allora la fuga si prospetta come il male minore, la soluzione più comoda, la pietra tombale sulla gioia e sulla poesia che aveva coltivato sin da bambino, persino sul dialetto cui lo sprona invece il giovane se stesso suggerendo così che senza le radici si appassisce soltanto. Si può fare pace con il passato e andare avanti anche a sessant’anni, ma prima bisogna guardare in faccia i fantasmi del passato, restituire loro la voce, sfiorarne la pelle invecchiata, accettare l’assenza del pentimento che non comporta lo spegnersi degli affetti, perdonare. E dietro quei fantasmi o nelle stanze impolverate della vecchia casa si possono trovare altre verità che sgretolano certezze per costruirne di nuove.

Si può fare pace con il passato e andare avanti anche a sessant’anni, ma prima bisogna guardare in faccia i fantasmi del passato, restituire loro la voce, sfiorarne la pelle invecchiata, accettare l’assenza del pentimento che non comporta lo spegnersi degli affetti, perdonare. E dietro quei fantasmi o nelle stanze impolverate della vecchia casa si possono trovare altre verità che sgretolano certezze per costruirne di nuove.