Dante di Pupi Avati

Cinema, Saggistica breve, Dante, L’alta fantasia, Pupi Avati, Solferino Libri, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, 01 Distribution

Pellegrinaggio di Boccaccio sulle tracce di Dante, in sala il nuovo film di Pupi Avati

@ Agata Motta, 04-10-2022

Sergio Castellitto e Pupi Avati

Se è vero che ogni regista ambisce ad un film che possa consegnarlo sopra tutti gli altri alla memoria dei posteri, probabilmente Dante rappresenta proprio questo per Pupi Avati che alla genesi dell’opera ha dedicato più di un decennio di amorevoli studi e di sconfinata ammirazione. Il regista aveva già pubblicato lo scorso anno il romanzo L’alta fantasia, Solferino editore, che contiene per intero la sceneggiatura in una suggestiva forma narrativa dal linguaggio ricercato e dalla singolare struttura.

Accingersi a narrare del Sommo Poeta dev’essere stata un’impresa titanica non soltanto per l’altezza inarrivabile del “personaggio” ma anche per l’esiguità delle fonti che da secoli costringe i dantisti ad ipotesi e congetture. Ecco allora giungere in soccorso un altro gigante, Giovanni Boccaccio, che dell’opera dantesca era stato appassionato didattico e che da Dante aveva ricevuto in dono l’amore per la poesia, unica vera gioia della sua vita. Il regista ha dunque sentito di aver trovato una soluzione perfetta nel parlare di Dante attraverso lo sguardo innamorato di Boccaccio, sguardo che in sostanza coincide con il proprio ma che gli ha offerto la possibilità di creare un affascinante gioco di richiami letterari.

Interrogarsi sul rapporto di Dante con la propria creatività e sperare che nella consapevolezza del suo genio abbia vissuto la sublimità, come Avati dichiara nelle note al romanzo, sono stati gli input che hanno messo in moto il processo creativo dal quale emerge un Dante, non coincidente in tutto con quello della memoria scolastica, che vive il proprio tempo gravato dal fardello tutto umano della fragilità, del dubbio, della paura, della lacerazione e dell’umiliazione, ma sorretto, dopo l’esilio, dall’indomita speranza di un ritorno in patria aureolato dalla gloria poetica.

Ad Alessandro Sperduti spetta il ruolo non semplice di incarnare il Poeta e di farsi carico di tutte queste sfumature che restituisce con puntualità e aderenza, specie negli ampi e segmentati passaggi dell’amore per Beatrice e dell’affetto per l’amico Guido Cavalcanti, tanto da commuovere con certi sguardi tracimanti amore e dolore ad un tempo. Boccaccio è interpretato con evidente dedizione da un magnifico Sergio Castellitto, che ne fa un personaggio vero e sofferente, le mani bendate e martoriate dalla scabbia che lo tormenta e il bisogno di riabilitare, mettendone in luce la profonda spiritualità, un poeta considerato eretico per aver fustigato papi indegni e immorali consuetudini ecclesiastiche.

Il film prende avvio dalla canzone Donne ch’avete intelletto d’amore, lirica che orgogliosamente Dante rivendica, per bocca di Bonagiunta Orbicciani incontrato tra i golosi del Purgatorio, come quella che diede avvio alla “nuova maniera di poetare”, cui segue l’agonia del Poeta a Ravenna vegliata da una piccola folla e dal figlio Iacopo. Trent’anni dopo Boccaccio sarà incaricato dalla Compagnia di Orsanmichele di portare una borsa di dieci fiorini d’oro a suor Beatrice, la figlia di Dante, come risarcimento per le pene inflitte dalla città di Firenze al padre.

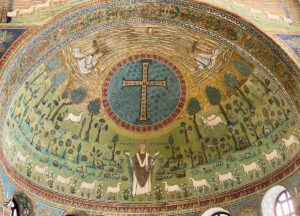

Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Il viaggio di Boccaccio si trasforma dunque in un pellegrinaggio attraverso i luoghi percorsi dal Poeta che ne conservano le vestigia: le antiche dimore in cui si era mosso, il campo di battaglia di Campaldino, la pineta che conduce alla basilica di Santa Apollinare in Classe dai cui mosaici furono ispirati alcuni versi del Paradiso. Il vissuto del Poeta emerge per frammenti da quelli che tecnicamente sono flashback, ma, sotto il profilo della narrazione, l’espediente di legare quei tasselli ai luoghi e ai testimoni diretti, che seppur vecchi potevano offrire a Boccaccio il balsamo di un ricordo o la soluzione di un enigma (il mistero del ritrovamento degli ultimi canti del Paradiso), àncora l’uomo Dante al suo tempo, a quel complicato brandello di Medioevo fatto di lotte tra fazioni avverse, ingerenze papali e contratti matrimoniali. E al suo tempo appartengono anche gli efferati fatti di cronaca che giungono fino a noi nei ritratti immortali di Paolo e Francesca e del conte Ugolino (gli unici evidenti richiami alla Divina Commedia) che avevano suscitato la commozione del Poeta e ne avevano acceso l’immaginazione. La Morte, che in quell’epoca mieteva vittime in quantità spropositate, aleggia con prepotenza nel racconto e nell’ambientazione, sembra creare un contrappunto necessario ai sentimenti amorosi, e il regista insinua, attraverso le tante immagini cupe, un’amara riflessione sulla durata e sul valore della vita umana.

Nella scelta di costruire una sorta di cornice narrativa dentro la quale innestare il racconto biografico e quello poetico (le liriche tratte dalla Vita Nova costituiscono una sottotrama di suggestiva efficacia) è probabile che il regista abbia voluto omaggiare implicitamente anche Boccaccio che proprio in quegli anni – siamo nel 1350 – stava portando a termine il Decameron.

Ad un oggetto malandato, “la bambola nuziale di una gran signora”, simbolo di fertilità che diviene invece foriero di morte, è affidato il compito di farsi cerniera tra il tempo narrato e quello della narrazione, un oggetto appartenuto a Beatrice che dovrà divenire il dono di un padre, Boccaccio, alla figlia bambina della quale cerca di conquistare l’affetto.

Ecco che il personaggio Boccaccio, nel quale Avati si rispecchia e che pronuncia parole che in realtà gli appartengono, diviene protagonista accanto al suo idolo, si fa riflesso di una visione nuova e sotto certi aspetti romantica che consegna Dante agli spettatori negli anni della giovinezza segnata dal dissidio tra ragione e sentimento.

Ecco che il personaggio Boccaccio, nel quale Avati si rispecchia e che pronuncia parole che in realtà gli appartengono, diviene protagonista accanto al suo idolo, si fa riflesso di una visione nuova e sotto certi aspetti romantica che consegna Dante agli spettatori negli anni della giovinezza segnata dal dissidio tra ragione e sentimento.

Dante è anzitutto guidato da Amore, una forza occulta e devastante che determinerà il suo percorso come essere umano e come poeta e la sua Beatrice è più donna terrena che donna angelo. L’esile e bionda Carlotta Gamba ne fa una fanciulla inquieta e turbata dalla dedizione di un ragazzo, incontrato per la prima volta bambino, che la segue per guardarla da lontano, che le sorride il giorno del matrimonio nonostante il dolore gli stia schiantando il petto. Ed è bellissima la scena in cui Beatrice, salendo le scale che la condurranno alla sua dimora di donna sposata dove a breve consumerà le nozze, sembra suggerirgli il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare in un’atmosfera di magica sospensione. Altrettanto poetica la scelta di rappresentare il volto di Beatrice morta deturpato dal vaiolo, quel volto che agli occhi del poeta resterà splendido in eterno, quel volto che lo indurrà a “dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna”. Beatrice infatti tornerà nei suoi versi come beata e lo guiderà nell’ascesa al Paradiso, nessuna donna era mai stata cantata in questo modo.

L’esilio è compresso in poche simboliche scene, come quella in cui cui l’esule traccia su un lenzuolo i nomi dei morti da collocare nei mondi ultraterreni, e infine il cerchio si chiude tornando all’immagine iniziale: Dante muore. Il momento è sottolineato dal temporale come gli altri passaggi ritenuti cruciali dal regista, e Avati immagina di far raccogliere al figlio Iacopo le ultime parole del Poeta giunto finalmente a Dio, “alla fine di tutti i disii” (Paradiso, XXXIII).

Il film è diretto con una squisita ricerca formale di forte impronta pittorica, valorizzata dalla fotografia di Cesare Bastelli, che veste di luci e ombre gli interni e di una patina di antico gli esterni, e dal dirompente commento musicale di Lucio Gregoretti e Rocco De Rosa.

Di alto livello tutta la recitazione, ma emergono, per la particolare forza espressiva, Romano Reggiani che ben rappresenta la fierezza aristocratica di Guido Cavalcanti, Leopoldo Mastelloni che porge un Bonifacio VIII grottesco, untuoso, viscido e querulo, e poi ancora Alessandro Haber, l’indignato abate di Vallombrosa, Enrico Lo Verso, il fiducioso compagno di viaggio Donato degli Albanzani, Milena Vukotic, la rigattiera, Erica Blanc, Gemma Donati anziana, Morena Gentile, la donna gozzuta, Gianni Cavina, il vecchio Piero Giardina e Valeria D’Obici che regala a Suor Beatrice un’intensità di rara bellezza. A lei e a Sergio Castellitto la scena finale del film – un approdo per Boccaccio, una carezza per l’anziana monaca amareggiata che non riesce a perdonare – che si imprime negli occhi e nel cuore: un uomo e una donna si tengono per mano nella penombra del chiostro, alle loro spalle, non visibile ma evocato, l’Albero del Paradiso che non produce più mele dalla morte del Poeta e tutt’intorno il tenue baluginio di lucciole che sembrano stelle, quelle stelle di cui il Poeta conosceva tutti i nomi, quelle stelle che chiudono le tre cantiche con un’unica parola.

Di alto livello tutta la recitazione, ma emergono, per la particolare forza espressiva, Romano Reggiani che ben rappresenta la fierezza aristocratica di Guido Cavalcanti, Leopoldo Mastelloni che porge un Bonifacio VIII grottesco, untuoso, viscido e querulo, e poi ancora Alessandro Haber, l’indignato abate di Vallombrosa, Enrico Lo Verso, il fiducioso compagno di viaggio Donato degli Albanzani, Milena Vukotic, la rigattiera, Erica Blanc, Gemma Donati anziana, Morena Gentile, la donna gozzuta, Gianni Cavina, il vecchio Piero Giardina e Valeria D’Obici che regala a Suor Beatrice un’intensità di rara bellezza. A lei e a Sergio Castellitto la scena finale del film – un approdo per Boccaccio, una carezza per l’anziana monaca amareggiata che non riesce a perdonare – che si imprime negli occhi e nel cuore: un uomo e una donna si tengono per mano nella penombra del chiostro, alle loro spalle, non visibile ma evocato, l’Albero del Paradiso che non produce più mele dalla morte del Poeta e tutt’intorno il tenue baluginio di lucciole che sembrano stelle, quelle stelle di cui il Poeta conosceva tutti i nomi, quelle stelle che chiudono le tre cantiche con un’unica parola.

Con coerenza Avati segue per lo più gli spunti biografici forniti dal Trattatello in laude di Dante del Certaldese e nel farlo si discosta talvolta dalle scarne fonti storiche, come per quanto riguarda il matrimonio con Gemma Donati, che era stato contratto in età adolescenziale, quindi ben prima della morte di Beatrice. E, nel mostrarci questo giovane Dante, il regista sfuma, lasciandola in controluce, la chiara consapevolezza del suo genio che dovette fargli temere più di ogni altro (forse più della lussuria su cui invece si indugia) quel peccato di superbia che tentava di arginare quanto più ne avvertiva la seduzione. Non per nulla, come acutamente ha osservato Piero Trellini nel suo Danteide, la Divina Commedia può essere percepita come l’edificazione della risarcitoria mitologia di se stesso voluta dal poeta. Il tratto dato da Avati alla sua opera, che costituisce un unicum nella sua filmografia, è quindi frutto di una scelta precisa, ciò che vuole definire e circoscrivere è l’immagine del Dante a lui più caro, quello che vagheggerà per sempre con “l’alta fantasia” che appartiene ai grandi artisti, il Poeta che ha “fatto sì che la sua emozione divenisse l’emozione del mondo”.

anche su Articolo21